Lock-In-Thermografie

Präzise Fehlstellenanalyse bis unter die Oberfläche

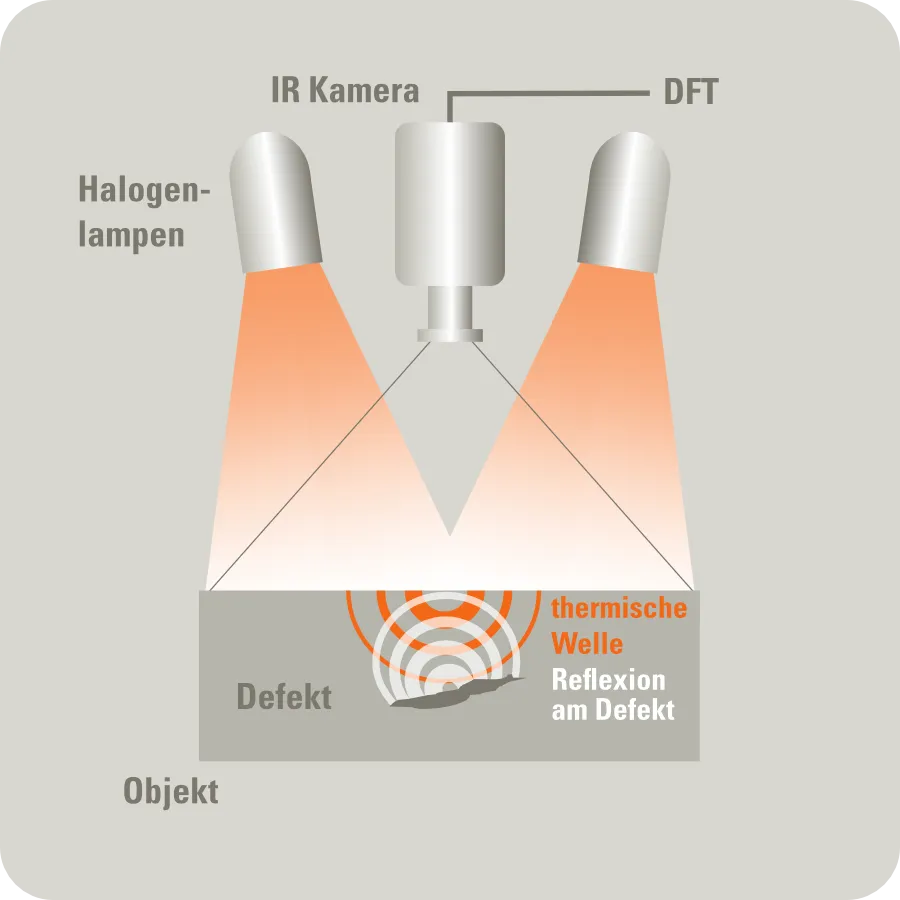

Mit Lock-in-Thermografie werden Bauteile mit periodisch moduliertem Wärmeeintrag angeregt und mit einer Infrarotkamera aufgenommen. Aus der gemessenen Bildsequenz entstehen Phasen- und Amplitudenbilder, die Delaminationen, Lufteinschlüsse, Klebefehler oder Materialdicken-Schwankungen zuverlässig sichtbar machen. Berührungslos, zerstörungsfrei, inline-fähig.

Was ist Lock-In-Thermografie? - Kurz erklärt

Vorteile

Tiefenaufgelöste Fehlererkennung bei typischen Verbund-/Schichtaufgaben

Großflächige Prüfungen in einem Durchgang (statische Setups)

Phasenanalyse reduziert Störeinflüsse (Emissionsgrad/Beleuchtung)

Berührungslos, zerstörungsfrei, inline-fähig & automatisierbar

Anwendungen

Faserverbund & Leichtbau (CFK/GFK)

Klebetechnik & Kunststoffschweißen

Metalle & Hybride wie Karrosionsunterwanderungen, Wanddickenänderungen, Verbünde & beschichtete Bleche

Großstrukturen wie Rotorblätter, Karosserieaußenhäute, Paneele

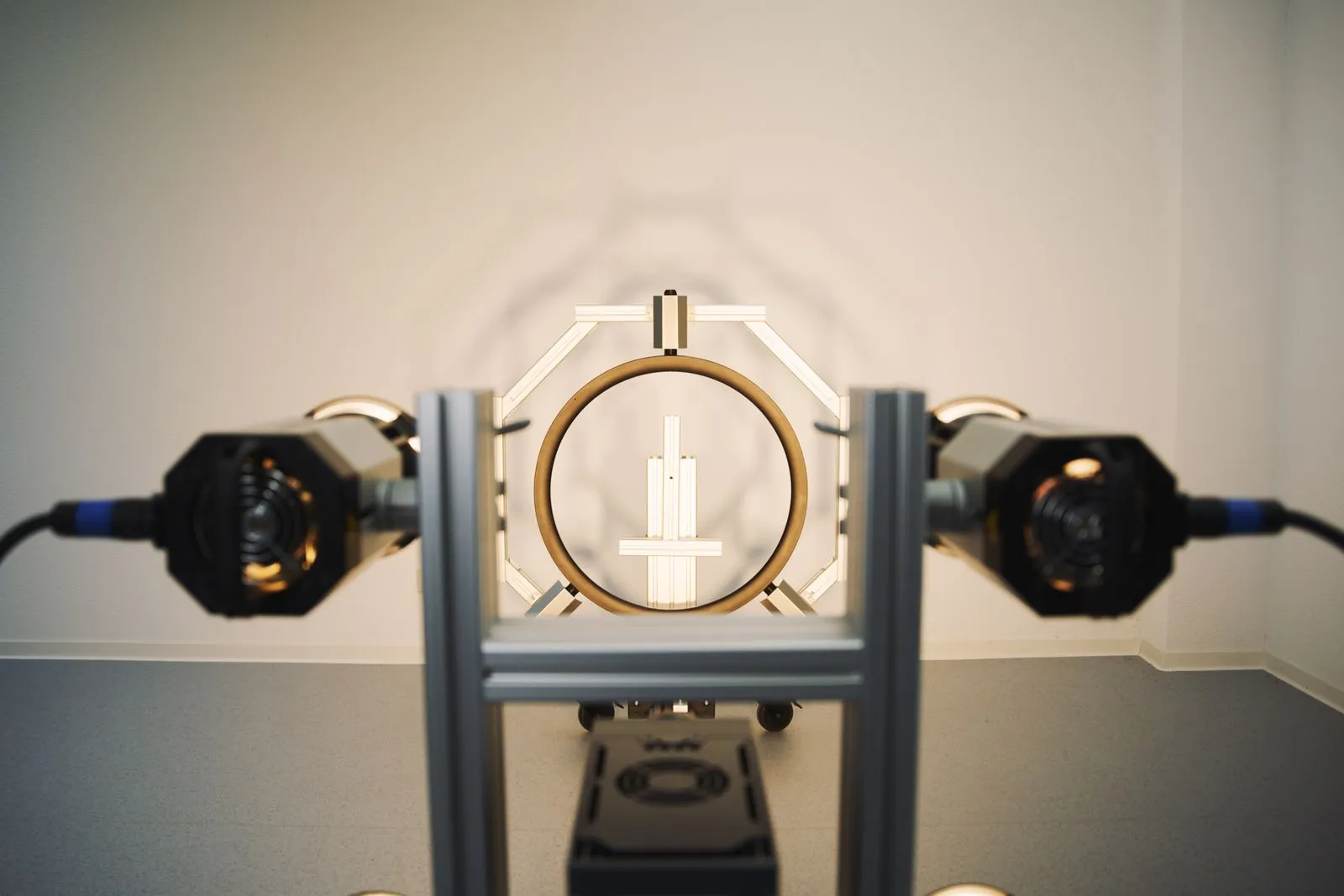

Aufbau der Prüfung – Bewegung

Hinweis: Lock-in ist die Anregungsart dieser Seite. Puls (PTvis) und Step (IR-Radiator) gehören ebenfalls zur optischen Familie, werden aber hier nicht näher beschrieben.

Bewegung wählen

Typische Anwendungen

- CFK-Bauteile (Delamination, Impact, Porosität, Insert-Anbindung),

- strukturelle Klebeverbindungen (Luftfahrt, Automotive),

- Schicht-/Wanddickenmessung an beschichteten Metallen,

- Korrosion unter Lack, Kunststoff-Schweißverbindungen, Rotorblätter.

Vorteile

Ein sehr hoher Signal-Rausch-Abstand, präzise Tiefenauflösung durch lange Integrationszeit bzw. Frequenz-Sweep sowie reproduzierbare Ergebnisse machen das System ideal für Laborserien und Vorstufen zur Inline-Prüfung.

Typische Anwendungen

- Lange Klebenähte bei Förderbandgeschwindigkeit

- Großflächen-Kontrolle (Rotorblätter, Paneele)

- dynamische Stichproben an Großstrukturen

Vorteile

Deutliche Zeitersparnis bei großen Prüfflächen; einfache Integration in Robotik-, Portal- oder Achssysteme.

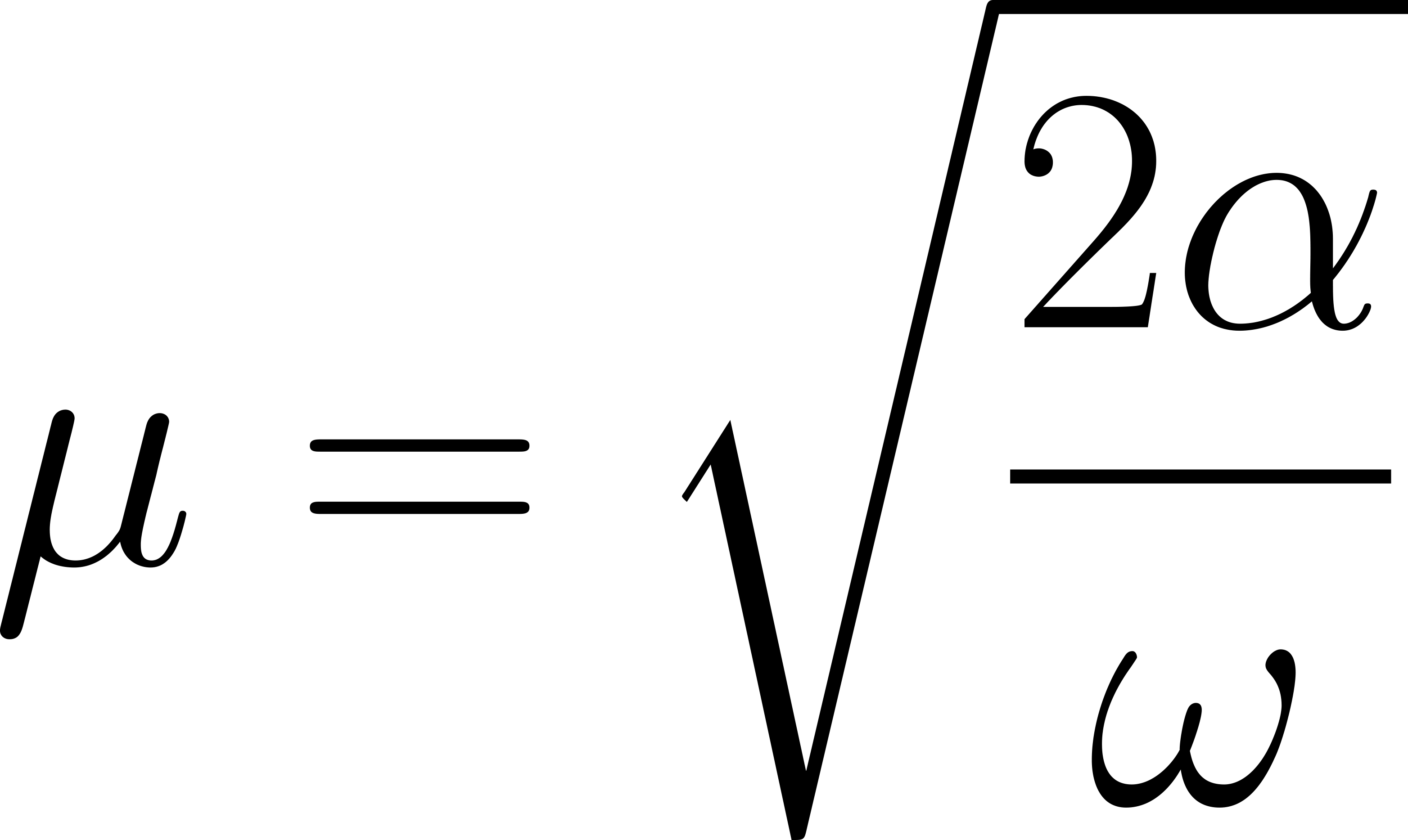

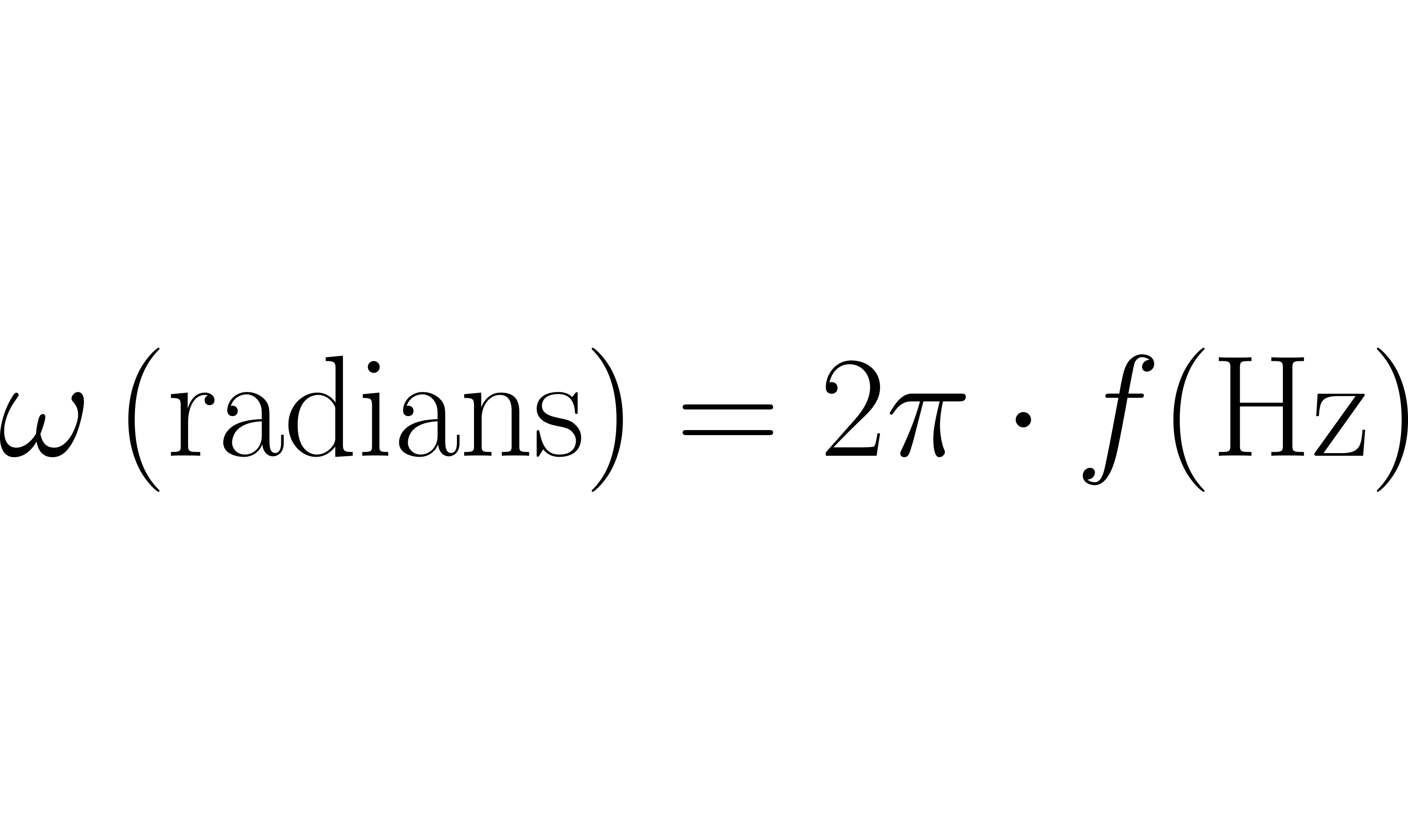

Berechnung: Thermische Eindringtiefe

Die Lock-in-Frequenz bestimmt, wie tief die thermische Welle ins Material eindringt. Die maßgebliche Größe dafür ist die thermische Eindringtiefe μ, die wiederum von der Temperaturleitfähigkeit α und der Anregungsfrequenz f abhängt.

Fragen zu Lock-In-Thermografie?

In einem kurzen Erstgespräch klären wir, wie wir Sie sinnvoll unterstützen können – klar, transparent und unverbindlich.

FAQ

Unsere häufig gestellten Fragen – einfach und schnell beantwortet.